Kotabaru: Ekspansi Sakralitas vs Invasi Desakralitas

Mengkaji kontestasi ruang sakral (Masjid Syuhada, gereja) dan profan (street coffee, tongkrongan bebas) di Kotabaru. Melalui beragam pendekatan, penulis menawarkan strategi ekspansi sakralitas via program kemasjidan dan redesain kawasan berbasis arsitektur profetik untuk melawan desakralisasi.

ESSAI

Kholid Misyálul Haq, S.Ars

8/23/20253 min read

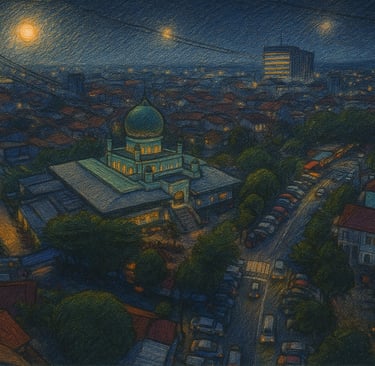

Gambar: Ilustrasi Kawasan Masjid Syuhada dan Lingkungan Pendidikan di sekitarnya pada malam hari

Oleh : Kholid Misyálul Haq*

Kontestasi Ruang di Jantung Kotabaru

Masih bicara tentang fonemna street coffee yang tiba-tiba menjelma di kotabaru dalam setahun ini terkhusus di depan Masjid Syuhada, puluhan anak muda duduk lesehan di atas karpet tipis, menyeruput kopi dari lapak street coffee sementara gema adzan Isya berkumandang dari dalam masjid. Sekilas, ini tampak seperti harmoni. Namun, di baliknya terjadi pertarungan diam-diam: antara aroma kopi dan wangi misk masjid, antara canda tawa dan lantunan ayat suci, antara ruang sakral dan dunia profan dalam tanda kutip. Fenomena ini bukan sekadar persoalan tongkrongan, melainkan kontestasi makna ruang sakral versus non-sakral di kawasan yang sejak era kolonial dirancang sebagai permukiman elit berkarakter religius (Noor Suwanto, 2018).

Kotabaru, dengan jejak arsitektur kolonialnya, sejatinya adalah kawasan sakral-spiritual: Masjid Syuhada, Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Gereja HKBP, dan Klenteng Tjen Ling Kiong berdiri kokoh sebagai penanda religiusitas. Namun, gelombang street coffee dan budaya nongkrong bebas telah menginvasi ruang-ruang ini, mendesakralisasi lingkungan ibadah melalui pakaian minim, obrolan vulgar, botol miras, dan jam malam yang abai. Ini adalah bentuk "invasi desakralisasi" yang menggerus makna sakralitas tempat ibadah sebuah fenomena yang diistilahkan oleh Mircea Eliade (1959) sebagai profanisasi ruang suci.

Dari Sakral ke Profan: Pergeseran Makna Kawasan

Kotabaru awalnya dirancang sebagai kawasan permukiman tertata dengan ciri arsitektur kolonial: jalan lebar, halaman luas, dan pepohonan rindang (Renindya & Rivi, 2022). Namun, pasca-1997, terjadi pergeseran fungsi massif rumah tinggal berubah menjadi kafe dan pusat kuliner. Proses placemaking komersial ini mengubah citra kawasan dari "zona spiritual" menjadi "zona hiburan" (Lynch, 1960). Dampaknya:

Ruang Publik yang Terfragmentasi: Trotoar dan halaman masjid/gereja beralih fungsi menjadi "ruang komersial" dadakan.

Desakralisasi Tidak Langsung: Aktivitas duniawi (mabuk, pacaran) berbaur dengan kesakralan tempat ibadah.

Kegagalan Zonasi: Tidak ada batas jelas antara area sakral (masjid) dan area profan (jalan umum).

Di sinilah arsitektur lingkungan berperan krusial. Menurut Amos Rapoport (1982), desain ruang dapat memperkuat atau melemahkan makna sakral suatu tempat. Di Kotabaru, absennya elemen pembatas (seperti pagar simbolis atau plaza) memudahkan invasi aktivitas profan.

Counter-Desakralisasi: Strategi Arsitektur dan Program Kemasjidan

Untuk melawan invasi desakralisasi, Masjid Syuhada dan tempat ibadah lain perlu mengambil dua Langkah. Yang pertama adalah dengan Ekspansi Sakralitas melalui Program produktif pada malam hari seperti Ngaji OTS (On The Street) yang sudah ada perlu diperkuat dengan variasi aktivitas seperti night market wakaf, diskusi sastra, atau kelas keterampilan untuk pemuda saat ini. Lalu, dalam sesekali perlu adanya kegitan dengan Kolaborasi Antaragama menciptakan festival budaya religius yang melibatkan gereja dan tempat ibadah lain di kotabru untuk menegaskan Kotabaru sebagai kawasan spiritual dan religi.

Langkah kedua, yakni Redesain Arsitektur Profetik sambil berjalannya program diatas yang nantinya akan dijalankan. Langkah awal redesain yang perlu ditekankan adalah Sitting Group Komunal atau Menempatkan bangku permanen melingkar di halaman masjid dengan ornamen kaligrafi, didukung pencahayaan hangat untuk diskusi keagamaan. Kemudian ditambah dengan adanya Pembatas Simbolis: Membangun arcade atau pergola dengan motif Islami di sekeliling masjid, menciptakan "batas imajiner" yang mengingatkan pengunjung akan sakralitas tempat. Terakhir sebagai opsi alternatif non permanen berupa Revitalisasi ruang profan kawasan masjid dengan memasang partisi knock-down (seperti konsep Shuffah di Masjid Nabawi) untuk ruang multifungsi: tempat mengaji, coworking space, atau lapak UMKM syariah.

Merawat Sakralitas di Tengah Gelombang Profanisasi

Pertarungan antara sakralitas dan desakralisasi di Kotabaru adalah cerminan konflik perkotaan modern: antara tradisi dan modernitas, antara ibadah dan hiburan. Namun, sejarah membuktikan bahwa masjid bukan sekadar seonggok beton dan bangunan, namun ia adalah pusat peradaban (Gazalba, 1994). Melalui pendekatan arsitektur profetik (Kuntowijoyo, 2017) dan program kemasjidan yang inklusif, kita dapat mengembalikan marwah Kotabaru sebagai kawasan sakral yang hidup, bukan tertidur.

Sebagaimana Nabi Muhammad mengubah Masjid Nabawi menjadi pusat edukasi, ekonomi, dan sosial, Masjid Syuhada bisa menjadi epicentrum perlawanan terhadap desakralisasi bukan dengan menutup diri, tetapi dengan berekspansi merangkul ruang publik.

Allahu a’lam bishawab.

----

*Founder Pojok Arsitektur, marbot Masjid Syuhada Yogyakarta

Editor: Humas Syuhada

Daftar Rujukan:

Eliade, M. (1959). The Sacred and the Profane. Harcourt Brace.

Rapoport, A. (1982). The Meaning of the Built Environment. Sage Publications.

Lynch, K. (1960). The Image of the City. MIT Press.

Gazalba, S. (1994). Mesjid: Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam. Pustaka Al-Husna.

Kuntowijoyo. (2017). Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi. Tiara Wacana.

Noor Suwanto. (2018). Citra Kawasan Kotabaru Yogyakarta. Jurnal Arsitektur KOMPOSISI.

Renindya & Rivi. (2022). Placemaking dan Perubahan Fungsi Bangunan di Kotabaru. Seminar Nasional UGM.

Sejarah

Masjid bersejarah, penghargaan para pejuang.

Dakwah

Pendidikan

+62851-1702-1952

© 2024. All rights reserved.