K. H. A. Wachid Hasyim, Kiai Necis yang Reformis (1 Juni 1914-15 April 1953)

Tulisan sederhana ini muncul dari rasa penasaran kala membaca buku Sejarah Hidup KH A. Wachid Hasyim karya H. Aboebakar Atjeh. Setiap peneliti wajib membaca buku babon tersebut jika ingin mengulik KH. Wachid Hasyim.

ESSAI

Panji Kumoro

5/23/202510 min read

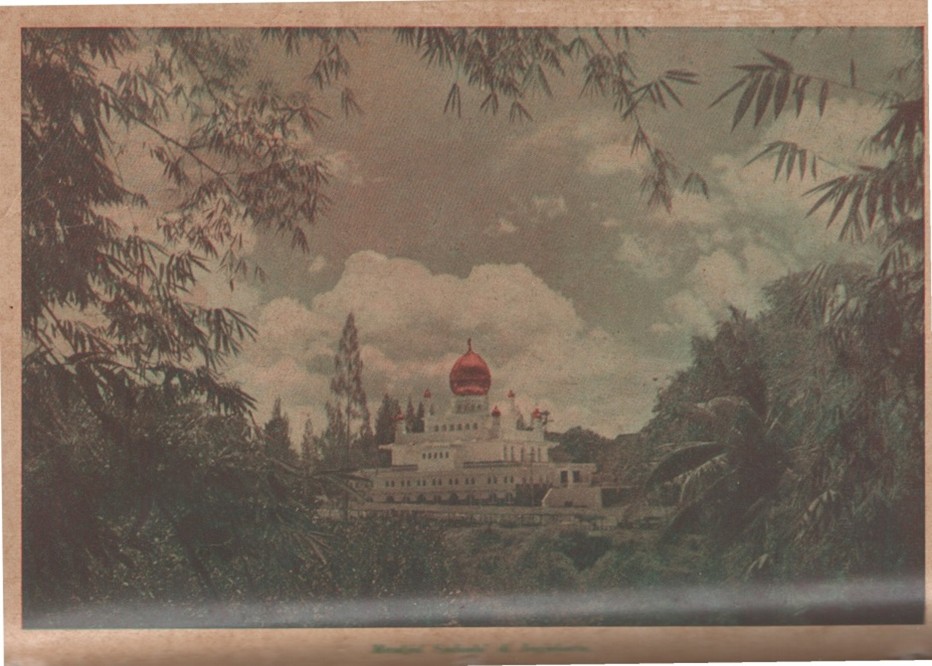

Gambar masjid Syuhada tempo doeloe di buku Sejarah Hidup KH A Wachid Hasyim karya H. Aboebakar Atjeh, Pustaka Tebuireng, 2015, hal. xxxi

Tulisan sederhana ini muncul dari rasa penasaran kala membaca buku Sejarah Hidup KH A. Wachid Hasyim karya H. Aboebakar Atjeh. Setiap peneliti wajib membaca buku babon tersebut jika ingin mengulik KH. Wachid Hasyim. Di dalam karya tersebut, tercantum 3 (tiga) potong gambar Masjid Syuhada tempo doeleoe. Awalnya, bagi penulis, hal tersebut hanyalah euforia di tahun 1950an akan hadirnya masjid modern, tidak hanya indah secara arsitektural, namun menjadi ikon pergerakan Islam modern. Anggapan sederhana tersebut justru mengantarkan pada ditemukannya bukti korespondensi antara KH Wachid Hasyim sebagai menteri Agama RI, dengan HMJ Prawirojuwono selaku bendahara Panitia Pendirian Masjid Peringatan Syuhada.[1] Maka benarlah apa yang digaungkan peribahasa Latin, Simplex veri sigillum, kesederhanaan mengantarkan pada tangga kebenaran. Surat menyurat bertarikh 6-7 Maret 1952 mengantarkan pertanyaan susulan, apa benang merah antara KH Wachid Hasyim dengan Masjid Syuhada?. Melacak relasi tersebut ibarat mencari jarum diantara tumpukan jerami. Sulit cenderung mustahil, namun pasti ada jalan guna menelusuri kebenaran tersebut. Tulisan ini disajikan kepada pembaca sebagai ikhtiar guna menjaring informasi yang terserak di laci meja para peneliti, atau diantara tumpukan dokumen lusuh entah milik siapa, atau mungkin saja cerita tersebut tersimpan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sekali lagi, tulisan merupakan riset sederhana, guna mengundang khalayak agar turut berpartisipasi menemukan sesuatu yang belum tersaji. Wallahu a’lam.

1. Sejarah Singkat

K.H. Abdul Wahid Hasyim merupakan putra pendiri Nahdlatul Ulama, Hadhratus Syaikh K.H Hasyim Asy’ari dengan nyai Nafiqoh. Telah menjadi kelaziman, setiap kali mengandung anak, nyai Nafiqoh selalu terganggu kesehatannya. Maka, ketika mengandung Wahid Hasyim terlontar nazarnya, “Bila bayi dalam kandunganku ini lahir dengan selamat tiada kurang suatu apapun, setelah badanku sehat dan segar kuat kembali, akan kubawa ia menghadap kepada bekas guru ayahnya di Madura, yakni KH Kholil Bangkalan”.[2] Maka setelah tiba waktunya, lahirlah bayi yang didamba seluruh penghuni Pesantren Tebuireng pada Jum’at Legi, 5 Rabi’ul Awwal 1333 H bertepatan dengan 1 Juni 1914 M. Mula-mula bayi itu diberi nama Muhammad Asy’ari, namun dirasa tidak serasi dengan tabiat dan sang bayi tidak tahan dengan nama tersebut, akhirnya diubah menjadi Abdul Wahid. Ibunya sering memanggilnya dengan Mudin, sedangkan kemenakannya memanggil dengan Pak It.

Penggambaran secara fisik maupun psikis KH Wahid Hasyim ditulis dengan sangat baik oleh H. Aboebakar Atjeh, berikut kutipannya : Bentuk badannya agak pendek, ia gemuk tapi tegap, warna kulitnya tiada terlampau kuning dan tidak pula hitam. Rambutnya hitam berkilat, yang menurut ilmu firasat menandakan banyak teorinya. Mata bulat agak lebar, samar-samar tampak bila bangun dari tidurnya agak tidak sama lebar kedua belah biji matanya, menunjukkan hatinya jujur namun mudah jemu jika menghadapi suatu perkara. Hidung mancung, namun agak tumpul sedikit, memberi kesan memiliki kemauan yang keras hingga kadang menimbulkan pendirian yang tegas. Leher pendek memberi kesan pemberani dan konsekuen..... Adapun tabiatnya sebagian berlawanan dengan bentuk anggota yang telah ditebak ilmu firasat. demikianlah karena ia (Wahid Hasyim) memiliki keistimewaan dalam ilmu firasat, sehingga apa yang kurang diisinya, apa yang kurang baik diubahnya menjadi baik. Ada pula tanda kurang baik, semisal sombong, akan tetapi kenyataan menunjukkan sebaliknya. Hal ini disebabkan kemampuan dia yang mampu mengubah sesuatu dari sifat kurang baik menjadi sifat yang terpuji. Tabiat kurang terpuji yang dimilikinya adalah mudah tersinggung perasaannya, dan mudah marah.[3] Tabiat suka marah ini pernah memakan korban anaknya sendiri, yakni Shalahuddin al Ayyubi kecil. Gus Sholah, demikian panggilan anak ke tiga Wahid Hasyim itu, pernah memecahkan bohlam, tanpa banyak berkata dijewernya si anak mbeling ini, dilucuti pakaiannya dan diikat di tiang rumah.[4] Tabiat suka marah ini lambat laun sirna disebabkan kebiasaannya berpuasa secara terus-menerus.

Wahid Hasyim meniti karier dari NU, organisasi Islam yang memiliki anggota terbanyak di negeri ini. Pada usia 25 tahun, dia terpilih menjadi Ketua Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), sebuah wadah perkumpulan berbagai organisasi Islam di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Wahid Hasyim, selain menuntut pemerintah Belanda mencabut status Guru Ordonantie 1925 yang membatasi aktivitas guru-guru agama, MIAI membentuk Kongres Rakyat Indonesia, komite nasional yang menuntut Indonesia berparlemen.

Kepiawaiannya dalam berorganisasi dan berpolitik serta komitmennya untuk memajukan negeri itulah yang membuat Wahid Hasyim dipercaya Nahdlatul Ulama sebagai wakil di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Kemerdekaan Indonesia, juga Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)—organisasi yang bersama Mohammad Natsir didirikannya pada 1945. Kemudian tahun 1947 ia dipercaya memimpin Pondok Pesantren di Tebuireng. Di organisasi tempat terhimpunnya sejumlah tokoh politik Islam ini—antara lain KH Wahab Hasbullah, H Agus Salim, Anwar Tjokroaminoto, dan Mohammad Roem—ia menjadi ketua pertama setelah ayahnya Hasyim Asy’ari, menolak jabatan itu dengan alasan kesehatan. Kendati pada 1952 Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi—sesuatu yang disayangkan Wahid Hasyim—dia tetap menjalin silaturahim dengan para tokoh Masyumi. Bagi Wahid Hasyim, perbedaan politik bukanlah berarti bermusuhan. Inilah sikap yang membuat disegani dan dihormati.

Ketika menjadi anggota panitia sembilan di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Wahid Hasyim memegang peranan penting menjembatani pertentangan antara kelompok Islam dan nasionalis. Saat itu, wakil-wakil Kristen keberatan dengan pencantuman tujuh kata dalam Piagam Jakarta : “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Etape kehidupan Wahid Hasyim tidaklah panjang, beliau wafat akibat kecelakaan yang dialaminya ketika menghadiri pertemuan NU. Peristiwa menyedihkan tersebut diceritakan Greg Barton, penulis Biografi Gus Dur The Authorized of Abdurrahman Wahid, yang dikutip di bawah ini :

Di jalan menuju kota Bandung yang berliku-liku melalui pegunungan berapi yang menjdi punggung Pulau Jawa, Wahid Hasyim duduk di bagian belakang mobil Chevrolet putihnya yang besar bersama dengan Argo Sutjipto (Sekretaris PBNU/Penata usaha Majalah Gema Muslimin) yang merupakan sahabatnya, sementara Abdurrahman Wahid (Gus Dur) duduk di depan bersama dengan pengemudi mobil.

Ketika mereka berada antara Cimahi dan Bandung, hujan turun dan jalan gunung satu jalur yang sibuk inipun menjadi licin. ketika si pengemudi mencoba mempercepat laju kendaraan agar tidak terlambat, dan mobil melewati kelokan yang sebenarnya tidak terlalu tajam dengan kecepatan tinggi, mobil yang mereka tumpangi selip. Pada saat pengemudi mobil, yang tidak biasa mengendarai mobil Amerika yang berkekuatan tinggi, berusaha keras untuk tetap dapat mengendalikan mobil, ia gagal mengembalikan mobil pada jalurnya. Kemudian ada sebuah truk yang datang dari jalan gunung ke arah mereka. Karena pengemudi truk ini melihat apa yang sedang terjadi dengan Chevrolet putih itu, ia pun menghentikan truknya di bahu jalan untuk memberi jalan pada mobil putih itu. Celakanya, ketika Chevrolet mendekat, sedan ini berputar dan bagian belakangnya menabrak truk yang sedang berhenti itu. Tumbukan ini sedemikian keras sehingga Wahid Hasyim dan Argo Sutjipto terlontar keluar. Gus Dur dan si pengemudi tidak terluka. Mereka berdua merayap keluar dari mobil itu dan mendapati Wahid Hasyim dan Argo Sutjipto tidak sadarkan diri. Mereka berdua mengalami luka berat. Wahid Hasyim mengalami luka serius di kepala dan keningnya. Satu sisi dari muka dan lehernya terkoyak dan memar.

Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 13.00 WIB, tetapi celakanya mobil ambulans dari Bandung baru tiba di tempat kejadian sekitar pukul 16.00 WIB. Gus Dur duduk di tepi jalan menunggui ayahnya yang tak berdaya hingga ambulans datang. Akhirnya, mereka diangkut ke rumah sakit di Bandung. Gus Dur tidak tidur menunggui ayahnya. Malam itu istri Wahid Hasyim tiba di rumah sakit dan menunggui suaminya bersama Gus Dur. Pada pukul 10.30 pagi keesokan harinya, Wahid Hasyim tak dapat lagi bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Beberapa jam kemudian Argo Sutjipto juga meninggal dunia. Wahid Hasyim yang merupakan tokoh harapan banyak orang Indonesia, telah menghembuskan nafas yang terakhir. Ia meninggal dalam usia 38 tahun. Sementara Gus Dur baru usia 12 tahun. [5]

2. Curah Gagasan

Hidup KH. A Wahid Hasyim memang relatif singkat, namun pendeknya durasi hidupnya berbanding terbalik dengan peninggalan gagasan yang tetap relevan dan dapat menjadi bekal generasi masa kini. Aneka gagasan tersebut disarikan dari tulisan maupun testimoni beragam tokoh yang pernah berinteraksi akrab dengan kiai yang menggunakan nama samaran “Ma’mum Bingung dan Banu Asy’ari”. Setidaknya terdapat 3 (tiga) gagasan yang dapat menjadi bekal bagi calon pemimpin Islam guna mendapat role model kepemimpinan di masa datang. Pertama, KH A. Wahid Hasyim merupakan sosok ahli tirakat, sejak usia 12 tahun ia telah terbiasa berpuasa dan tujuh tahun bagian akhir hidupnya didawamkan rutin berpuasa terus menerus, kecuali waktu-waktu yang tidak diperkenankan agama. Di antara sekian kesibukan beliau, sebagai pejabat, politisi maupun ulama yang harus menghadiri beragam undangan perjamuan. Banyak ragam cara dilakukannya guna tetap berpuasa tanpa mengecewakan khalayak yang mengundangnya. Misalnya, saat perjamuan makan siang di suatu tempat, “Kiai Dandy” ini juga turut mengambil hidangan, saat tuan rumah lengah, dipindahkan hidangannya ke piring istrinya sambil seolah memperagakan gerakan mengunyah makanan. Di lain waktu, saat diundang menghadiri pengajian besar, beliau bersiasat dengan menghadirinya di waktu siang menjelang sore, hadirin dipersilahkan makan dan minum sedangkan beliau akan banyak berbicara panjang lebar tentang segala hal sampai menjelang maghrib.[6] Contoh tersebut sering terjadi, dan hanya orang terdekat yang mengetahui putra Hadratus Syaikh KH Hasyim Asyari sedang berpuasa. Didikan puasa mengajarkan upaya pengendalian diri (ash shiyam). Hal tersebut sangat bermanfaat ketika kekuasaan berada dalam genggaman, sehingga penggunaannya tetap terkontrol dan dapat memberi manfaat.

Kedua, pembaru pendidikan Islam. Kala itu, awal abad XX, kolonial Belanda masih kuat bercokol di bumi nusantara, disebagian umat Islam timbul pemahaman segala yang berasal dari Belanda adalah kafir dan haram, termasuk dalam metode pengajaran. Wahid Hasyim muda melihat kesalahan pemahaman tersebut dan mengubahnya secara gradual dengan mendirikan madrasah Nizamiah, yang masih satu komplek dengan pesantern Tebuireng. Di Madrasah tersebut, porsi kurikulum pelajaran non agama sebesar 70 persen, di dalamnya diajarkan huruf latin, bahasa Belanda, Jerman dan Inggris serta ketrampilan berhitung. Wahid Hasyim turut mengusulkan kepada ayahnya agar mengubah pola pembelajaran sistem bandongan dan sorogan dengan klasikal mirip sekolah Barat.[7]

Ikhtiar perombakan ini sebenarnya tidak muncul tiba-tiba, namun dari analisis bernas Wahid Hasyim atas ketertinggalan umat Islam. Sebagai pelahap aneka bacaan, mulai majalah Penjebar Semangat, Daulat Rakjat, Pandji Pustaka maupun bacaan dari luar negeri seperti Ummul Qura, Shautul Hijaz, Al-Latha’iful Muswarrah, Kullusyai-in wad-Dunyya serta Al-Itsnain. Lewat luasnya bacaan ini, menjadikan ide pembaruan bukanlah hal tabu, meskipun darah biru pesantren tradisional mengalir deras di tubuhnya. Kembali ke madrasah Nizamiah yang tidak berumur panjang dan sepi peminatnya, bukan berarti ide tajdid berhenti di benak beliau, namun terus bergaung bersamaan semakin dewasa dan luas amanah yang diembannya.[8] Kelak saat menjabat Menteri Agama, maupun politisi dan ulama, ide pembaruan pengajaran Islam akan terus mengalir. Sedikitnya terdapat 3 (tiga) ide pembaruan yang dapat dihadirkan dalam tulisan ini. Ide Pertama, dalam kapasitas sebagai Menteri Agama, Wahid Hasyim mengeluarkan peraturan pemerintah pada 20 Januari 1950 yang mewajibkan pendidikan dan pengajaran agama di sekolah umum, baik negeri maupun swasta. Pengajaran tersebut masuk dalam kurikulum nasional. Ide Kedua, mengatur berdirinya sekolah guru dan hakim agama di Malang, Yogyakarta, Bandung, Bukit Tinggi dan Banda Aceh. Gagasan tersebut muncul dari keprihatinan bahwa para pengajar agama (Islam) di madrasah hanyalah lulusan Hollandsch Inlandsche School atau jebolan pesantren, sehingga dinilai kurang memiliki ilmu sebagai guru dan perlu di-up grade kompetensinya. Ide Ketiga, Lima tahun sebelum menjadi Menteri Agama RI, tepatnya April 1945, bersama komponen umat Islam yang tergabung dalam Masyumi mengadakan rapat besar, salah satu rekomendasinya mendirikan Sekolah Tinggi Islam yang bertempat di kantor Imigrasi Pusat, Gondangdia, Jakarta. STI dirumuskan oleh panitia yang diketuai Drs. Moh. Hatta, dan KH. A. Wahid Hasyim menjadi salah satu anggotanya.[9]

STI adalah embrio Universitas Islam Indonesia berkedudukan di Yogyakarta, perpindahan lokasi seiring berpindahnya ibukota RI ke bumi Mataram. Awalnya UII memiliki 4 (empat) fakultas : pendidikan, agama, ekonomi dan hukum. Ketika Wahid Hasyim menjabat Menteri Agama pada 1950, fakultas agama UII dinegerikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Perubahan ini diatur dalam Keputusan Presiden nomor 34 tahun 1950 tertanggal 14 Agustus 1950 yang diteken Mr. Assaat selaku Pemangku Jabatan Presiden RI. Dalam pidato yang berjudul “Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri” saat peresmian PTAIN tertanggal 26 September 1951, Wahid Hasyim menyampaikan salah satu alasan berdirinya PTAIN adalah guna menghindari ancaman laten terbelahnya umat Islam, dengan munculnya 2 (dua) golongan hasil peninggalan kolonial, yakni kaum mutihan dan abangan.[10] Golongan ini dapat “didamaikan” lewat pengajaran intensif dalam perguruan tinggi Islam. Harapan outputnya akan menjadi agen perubahan guna memupuk kohesivitas sosial sehingga disintegrasi yang disebabkan perbedaan haluan keagamaan dapat dihindari. Wahid Hasyim menulis harapannya pada perguruan tinggi Islam dalam pola pengajarannya dengan “Bukan saja pengetahuan harus bebas dari kungkungan perasaan keagamaan yang sempit, melainkan menurut pandangan Islam, ilmu harus bebas dari pertimbangan –pertimbangan politik. Demikianlah dalam riwayat kita dapati, bahwa angkatan pertama umat Islam, dahulu kala, tidak menundukkan pengetahuan pada politik, tetapi sebaliknya menundukkan politik pada ilmu”.[11]

Ketiga, berpikir dan bertindak eklektik. Sepulang dari ibadah haji pada 1933, banyak tawaran berbagai perhimpunan untuk menarik Wahid Hasyim muda sebagai anggotanya, termasuk Nahdlatul Ulama, yang didirikan ayahandanya, Hadratusyaikh KH. Hasyim Asy’ari. Perlu waktu 4 (empat) tahun bagi Wahid Hasyim untuk menimbang dan memilih organisasi yang paling banyak manfaatnya serta paling sedikit mudharatnya. Semisal, partai A kurang radikal, partai B kurang pengaruh, partai C kurang banyak kaum terpelajarnya dan partai D kurang jujur pimpinannya. Hingga akhirnya lewat kontemplasi mendalam, berlabuhlah harapan dan cita-citanya untuk berjuang bersama di NU. pilihan tersebut bukan tanpa menafikan “kelemahan” organisasi yang berdiri pada 1926 ini. Menurut Wahid Hasyim, terdapat 4 (empat) kekurangan NU saat itu : pergerakannya kurang radikal, terlalu streng tuntutan bagi anggotanya dalam kehidupan beragama, dominasi kyai dalam organisasi dan minimnya kaum terpelajar. Khusus poin terakhir, beliau mengumpamakan mencari kaum terpelajar yang aktif di NU sama sulitnya menemukan penjual es pada pukul 01.00 dini hari.[12] Dengan seabreg “pekerjaan rumah” NU tersebut, tetap membulatkan tekad untuk berkhidmat di dalamnya. Kemampuan eklektik inilah yang diperlukan pemimpin, sebagai kecakapan dalam memilah beragam problem yang dihadapi, sekaligus memilih yang terbaik untuk disegerakan. Memimpin adalah seni memobilisasi beragam potensi guna mencapai tujuan, di dalamnya banyak sekali bahaya konflik akibat berbagai kepentingan, pada kondisi ini kemampuan eklektik sangat diperlukan dalam memetakan hal tersebut, sesuatu yang dimiliki oleh KH. A Wahid Hasyim.

*Anggota Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta, Peneliti Sejarah Masjid Syuhada.

Editor: Humas Syuhada

Referensi:

[1] Bukti surat menyurat tersebut dapat dirujuk dalam Panji Kumoro, dkk, 70 Tahun Masjid Syuhada, Merajut Kemajemukan, Keislaman dan Keindonesiaan, Syuhada Press, 2022, hal. 55-57.

[2] H. Aboebakar Atjeh, Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasjim, Jombang : Pustaka Tebuireng, 2015, hal. 157.

[3] Ibid, hal. 161.

[4] Tim Penyunting, Seri Buku Tempo, Wahid Hasyim Untuk Republik dari Tebuireng, Jakarta : Kompas Gramedia, 2016, hal. 57.

[5] Greg Barton, Biografi Gus Dur The Authorized of Abdurrahman Wahid, Yogyakarta : LkiS, 2011, hal. 44-45

[6] KH. Saifuddin Zuhri, Berangkat Dari Pesantern, Jakarta : CV Gunung Agung, 1987, 205

[7] Tim Penyunting, Seri Buku Tempo, Wahid Hasyim Untuk Republik dari Tebuireng, Jakarta : Kompas Gramedia, 2016, hal. 64-65. Sistem bandongan merupakan metode pengajaran khas pesantren dengan kiai akan membacakan kitab tertentu kepada santri beserta tafsirnya. Santri mendengar dan mencatat secukupnya. Dengan cara seperti ini, kecil terjadi pengajaran yang dialogis. Sedangkan dalam sistem Sorogan, santri antri satu per satu dengan membawa kitab masing-masing, kiai akan membacakan beberapa kalimat dalam kitab dan santri menyimaknya.

[8] Pola pembaruan pendidikan Islam a la KH A Wahid Hasyim adalah memadukan sisi positif tradisi pesantren dengan pola pendidikan Barat, walaupun beliau tidak pernah bersekolah secara formal di sekolah yang didirikan Belanda. Wahid Hasyim mengerti betul ritme pendidikan kolonial berkat saudara sepupunya, Muhammad Ilyas, yang bersekolah di Hollands Inlandche School mulai 1918-1926 dan mengajari bahasa Belanda, Jerman dan Inggris. Muhammad Ilyas inilah yang berjasa mentransfer seluk beluk pola pengajaran sekolah Barat. Simak dalam Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Perbandingan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta : LP3ES, 2015, hal. 155-157.

[9] Dahlan Thaib dan Mahfud MD, 5 Windu UII, Sejarah pertumbuhan dan Perkembangan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 1945-1984, Yogyakarta : Liberty Offset, 1984, hal. 12

[10] Kaum mutihan yang dimaksud adalah mereka yang taat dalam memegang ajaran agama Islam, sedangkan abangan merupakan metafor untuk pemeluk Islam secara formal, namun dalam praktek keagamaan masih bercampur dengan ajaran budaya leluhur. Klasifikasi ini nampaknya kelak akan dirujuk Clifford Geertz dalam Agama Jawa Abangan, Santri dan Priyayi dalam Kebudayaan Jawa yang mengulas trikotomi masyarakat Jawa saat itu. Banyak para cendekiawan yang menolak tesis Geertz tersebut, namun tidak sedikit yang mengamininya dan menjadikan salah satu rujukan utama.

[11] KH A Wahid Hasyim, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dalam Mimbar Agama, November 1951 dan dimuat ulang dalam H. Aboebakar Atjeh, Sejarah Hidup KH A. Wahid Hasjim, Jombang : Pustaka Tebuireng, 2015, hal. 880

[12] KH. A. Wahid Hasyim. Mengapa Saya Memilih Nahdlatul Ulama?, Gema Muslimin tahun I, November 1953 dikutip dalam H. Aboebakar Atjeh, Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim, Jombang : Pustaka Tebuireng, 2015, hal. 816.

Sejarah

Masjid bersejarah, penghargaan para pejuang.

Dakwah

Pendidikan

+62851-1702-1952

© 2024. All rights reserved.